Lorsque des troupes russes sans insigne entrèrent en Crimée, le 28 février 2014, leur premier souci fut de s’emparer des aéroports de Simféropol et Sébastopol. Quelques heures plus tard, ils s’en prirent à leur deuxième objectif : mettre la main sur les télécoms de la presqu’île, et saboter les câbles à fibre optique reliant la Crimée au reste de l’Ukraine. Les stratèges russes avaient compris que pour annexer une région, il faut d’abord la débrancher.

À peine le « rattachement » officialisé à Moscou, les opérateurs ukrainiens sont évincés. Un mois plus tard, la compagnie russe Rostelecom déploie un câble sous-marin à fibre optique de 46 kilomètres au travers du détroit de Kertch, reliant directement les fournisseurs d’accès Internet (FAI) de la presqu’île à la « mère patrie ». En septembre 2017, plus aucune donnée ne sort de Crimée sans transiter d’abord par la Russie.

De même, dans le Donbass, il est une frontière invisible qui sépare les territoires séparatistes du reste de l’Ukraine aussi sûrement que les tranchées qui courent de la frontière russe à la mer d’Azov. Comme le met en lumière l’étude des itinéraires de paquets de données par des outils comme traceroute, les données en provenance des territoires séparatistes transitent désormais quasi systématiquement par Moscou, tandis que de l’autre côté du front, les données s’en vont vers les hubs de Kharkov, Donetsk ou Odessa. Une séparation aussi précise des zones numériques est rendue possible par l’existence en Ukraine de milliers de FAI, souvent au niveau municipal, de sorte que le contour de ce « cyberfront » épouse aujourd’hui celui du front.

Pourtant, la sphère d’influence numérique de la Russie ne se limite pas aux territoires sous son contrôle direct ou indirect, mais s’étend bien au-delà, dans la quasi-totalité de l’espace postsoviétique. Et pour cause. Comme le note Kevin Limonier, chercheur à l’Institut Français de Géopolitique, dans le Monde Diplomatique, la Russie est « un des seuls pays à disposer d’un écosystème presque complet de plateformes et de services indépendants de la Silicon Valley, fondés par des Russes, et régis par le droit russe ».

[large-image]

[/large-image]

Le câblier français René Descartes, submergeant des câbles au large de Brest, 2011 / CC. Guerric

Cas unique au monde, le « RuNet » n’est pas apparu par défaut, du fait de la barrière de la langue et de la censure des services étrangers comme en Chine, mais s’est développé et s’est imposé de manière spontanée aux marges de l’Internet mondialisé. Encore aujourd’hui, ces services tiennent le haut du pavé en Russie, mais aussi dans le Caucase, en Asie Centrale et dans une partie importante de l’Europe de l’Est, où le moteur de recherche Yandex, les réseaux sociaux VKontakte et Odnoklassniki, le retailer Ozon devancent largement leurs équivalents américains Google, Facebook et Amazon.

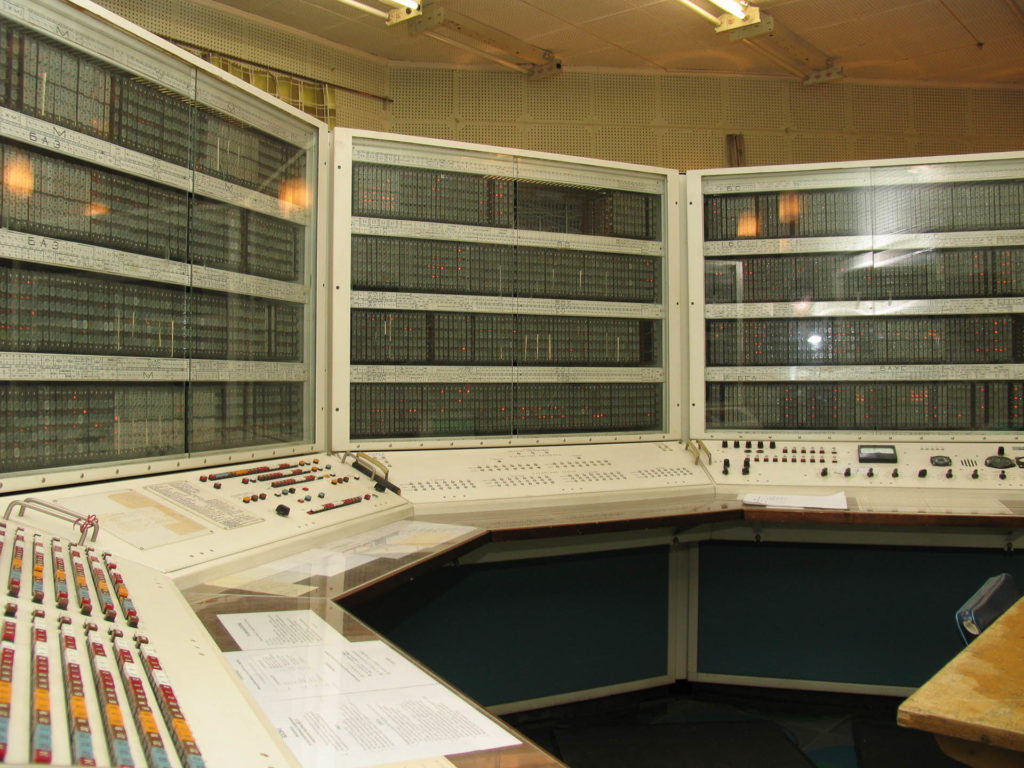

URSS : InterNyet

Cette situation trouve ses origines dans l’histoire de l’URSS. Comme leurs homologues américains, les chercheurs soviétiques ont très tôt perçu l’avantage qu’il y aurait à employer non seulement la puissance de calcul des ordinateurs, mais également leur mise en réseau. Dès 1959, le colonel Anatoli Kitov, directeur d’un centre militaire de recherche, suggère pour la première fois d’autoriser des « organisations civiles » à utiliser les réseaux informatiques de l’armée afin d’optimiser la gestion de l’économie planifiée en mieux diffusant l’information. Mais, l’idée déplaît à sa hiérarchie, peu désireuse de partager des informations avec des civils. Au terme d’un procès militaire, Kitov est renvoyé de l’armée et exclu du parti communiste.

De ce moment à la chute de l’Union Soviétique en 1991, les successeurs de Kitov se confronteront systématiquement aux intrigues de ministères, à l’inertie des décideurs soviétiques, et à leurs craintes d’une trop grande décentralisation. Aucun réseau à l’échelle nationale ne verra jamais le jour. Il faudra attendre 1989 pour que Demos, un intranet reliant plusieurs centres de recherches soviétiques rattache enfin l’URSS à Internet. Du fait de cette connexion tardive, l’URSS ne compte, au moment de sa disparition, que 800 internautes, contre 3 millions aux États-Unis.

Ce faible nombre explique en partie le désintérêt des investisseurs étrangers vis-à-vis du tout nouveau marché russe, renforcé par le climat d’instabilité politique et de débâcle économique qui règne dans les années 1990 en Russie.

Plus déterminants encore, l’insuffisance et le piteux état des liaisons internationales reliant l’ex-URSS à l’Europe et aux États-Unis empêchent les services étrangers de s’y implanter, faute de bande passante sur les câbles téléphoniques. Cet héritage du cloisonnement soviétique de l’information va forcer les Russes à développer leurs propres solutions. Rambler.ru, le premier moteur de recherche russe voit le jour en 1996, suivi un an plus tard par Yandex. L’usage commun de la langue russe, ainsi que la densité du réseau téléphonique entre les différentes républiques soviétiques assurent la cohérence du RuNet naissant dans tout l’espace postsoviétique. Au tournant du millénaire, les choses s’accélèrent pour le segment russophone de l’Internet, dopé par le pétrole et la croissance économique retrouvée.

La marginalité numérique de l’ex-URSS ne prend fin qu’en 2005 avec la mise en place de la dorsale de fibre optique Trans-Europe-Asie (TEA), ce qui permet aux entreprises occidentales de s’y implanter de manière plus efficace. Pour autant, l’avance prise par les services développés en Russie leur offre un avantage incomparable, et ce d’autant plus que les plateformes étrangères restent à la peine avec le cyrillique et la langue russe. Fondé en 2007 par Pavel Durov, VKontakte prend facilement le pas sur Facebook, mais l’apparition des réseaux sociaux ne va pas tarder à susciter un changement d’attitude radical de la part des autorités.

Le RuNet est longtemps resté l’un des segments les moins régulés de l’Internet, mais l’augmentation du nombre d’internautes en Russie va pousser les autorités à s’y intéresser de plus près. Le véritable tournant a lieu avec les printemps arabes de 2011, rapportent les journalistes d’investigation Andreï Soldatov et Irina Borogan dans leur livre The Red Web : « Poutine et son entourage n’ont pas manqué de remarquer le rôle crucial joué par les réseaux sociaux en Tunisie et en Égypte. Ils se sont inquiétés à l’idée que les États-Unis aient trouvé un moyen magique de faire descendre les gens dans la rue sans structure organisée : Internet. »

« Poutine et son entourage n’ont pas manqué de remarquer le rôle crucial joué par les réseaux sociaux en Tunisie et en Égypte »

Quelques mois plus tard, en décembre 2011, leurs pires craintes se réalisent quand des dizaines de milliers de personnes prennent la rue, à Moscou et dans d’autres villes, pour protester contre les fraudes électorales. La réaction est immédiate. En 2012, la mise en place du « Registre unifié » permet de bloquer sans décision de justice des sites web et des adresses au contenu jugé dangereux pour l’enfance. Cette « liste noire du RuNet » est la base légale sur laquelle la censure de l’Internet va s’étendre à d’autres types de sites web.

En juillet 2013, le jour même où Edward Snowden se voit accorder un asile temporaire en Russie, le pays commence à appliquer une loi antipiratage qualifiée de « SOPA russe », autorisant les tribunaux à bloquer les sites accusés d’enfreindre la propriété intellectuelle.

Souveraineté et contrôle

La mise en coupe réglée du RuNet s’accélère avec le début de la révolution ukrainienne. Fin 2013, la « liste noire » s’étend aux « activités extrémistes », terminologie volontairement floue permettant dans les mois qui suivent de bloquer médias et sites d’opposition sans décision de justice. Un effort de censure sans précédent s’ensuit.

En 2014, le fondateur de VKontakte Pavel Durov est évincé après avoir refusé de transmettre des données concernant des groupes pro-ukrainiens au FSB. Le réseau social se retrouve sous la coupe d’hommes d’affaire et d’administrateurs proches du Kremlin. La même année, une loi « anti-retweets » autorise des peines de prison de cinq ans aux individus rediffusant des informations jugées « extrémistes ».

une loi « anti-retweets » autorise des peines de prisons de cinq ans

Autant que dans sa conduite de leurs affaires étrangères, c’est la souveraineté qui est la valeur cardinale pour le Kremlin. Comme le soulignent les chercheurs Margarita Jaitner et Jari Rantapelkonen, « la Russie cherche à recréer des formes étatiques de contrôle dans le cyberespace ». Mise en avant à la fin de la première décennie des années 2000, la notion de souveraineté numérique vise à assurer la sécurité des informations des citoyens et des institutions russes, ainsi que la création d’une infrastructure capable d’assurer, même en situation d’urgence, le fonctionnement régulier de l’Internet russe. Conscient de l’intérêt que présente le RuNet dans cette optique d’indépendance vis-à-vis des services étrangers, le gouvernement encourage dès 2008 le développement et la promotion de plateformes made in Russia.

Mais l’étude des documents stratégiques du gouvernement et de l’armée russe montre une transformation de ce concept de souveraineté numérique qui semble glisser vers « la définition d’un segment de l’Internet qui serait un sujet absolu de la Fédération de Russie », affirment Jaitner et Rantapelkonen. Peu après les manifestations de 2011 à Moscou, derrière lesquelles le Kremlin voit la main de Washington, les documents conceptuels évoluent pour intégrer « l’ingérence dans les affaires intérieures » de la Russie à la liste des menaces qui pèsent sur sa sécurité informationnelle. « Sous prétexte de souveraineté numérique, le gouvernement russe peut légitimer n’importe quelles restriction et surveillance de l’internet qu’il juge nécessaire », poursuivent Jaitner et Rantapelkonen.

La tendance s’accentue avec la montée des tensions diplomatiques entre la Russie et l’Occident. Depuis septembre 2015, la législation russe impose la localisation des données personnelles des utilisateurs nationaux dans le pays. Et malheur aux contrevenants comme LinkedIn, bloqué depuis novembre 2016. Un coup de force qui a poussé Google et Apple à se mettre en conformité avec la loi.

[large-image]

[/large-image]

Voie ferrée moscovite, 2016 / CC. Gennady Grachev

Justifier par des menaces extérieures le renforcement du contrôle et de la surveillance sur sa population est un classique de la politique russe. Néanmoins, cette logique de « forteresse assiégée » est loin d’être seulement défensive, car Moscou entend étendre sa souveraineté au-delà des frontières de la Russie, sur l’ensemble du RuNet. La crainte d’une subversion américaine pousse les stratèges russes à intégrer dans leurs doctrines la notion de guerre informationnelle, d’abord de manière vague en 2010, puis en des termes clairement définis dans les « Concepts sur les activités des forces armées de la Fédération de Russie dans le cyberespace » adopté fin 2011 :

« Guerre informationnelle : confrontation entre au moins deux États dans le cyberespace (…) destinée à saper le système politique, économique et social, et à accomplir un lavage de cerveau massif de la population afin de déstabiliser la société et l’État. »

Dans la foulée, le SVR, le renseignement extérieur russe, annonce trois appels d’offres destinés à « distribuer massivement des contenus dans des réseaux sociaux donnés dans le but de façonner l’opinion publique ». Les sources du quotidien Kommersant au sein des services secrets expliquaient alors qu’« une fois le développement de ces outils achevé, ils seront testés afin d’en étudier l’efficacité, certainement en Europe de l’Est, ou dans d’autres parties de l’ex-URSS ».

Deux ans plus tard, l’Ukraine se retrouve au cœur d’une guerre informationnelle qui associe cyberattaques, désinformation médiatique « classique », et diffusion massive de contenus sur les réseaux sociaux russes. « Les réseaux sociaux russes VKontakte et Odnoklassniki touchent en premier lieu les russophones, qu’ils se trouvent en Ukraine ou en Russie », explique Léa Ronzaud, chercheuse à l’Institut Français de Géopolitique, « ce sont des canaux de diffusion d’informations et de messages essentiels pour le Kremlin dans sa sphère d’influence numérique ».

« Abonnez-vous à Ogonyok magazine ! » propagande pour la presse soviétique, 1926 // CC. kitchener.lord

D’autres observateurs du cyberespace russe sont plus nuancés. « Je ne suis pas convaincu que les trolls et les bots puissent convaincre qui que ce soit, il me semble qu’ils servent surtout à semer la confusion », nuance Kevin Rothrock, rédacteur en chef au site d’information russe Meduza, « le principal problème pour l’Ukraine, c’est de voir les données de ses citoyens qui utilisent Yandex, VKontakte et Mail.ru filer sur des serveurs à Moscou, et servir de mine d’or au renseignement russe ».

Message reçu à Kiev. Le 16 mai 2017, le président Petro Porochenko bannit par décret le « GAFA russe » : VKontakte, Yandex, Mail.ru et Odnoklassnik. Objectif : débrancher pour de bon l’Ukraine de la planète RuNet.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !