Japan Expo, le festival dédié à la culture japonaise populaire qui se tient du 6 au 9 juillet à Villepinte, célèbre cette année le centième anniversaire de l’animation japonaise.

Mais que sait-on finalement des origines étonnantes et de l’évolution de cette industrie très codifiée, particulièrement populaire en France ?

Ilan Nguyên, maître de conférences à l’université des arts de Tokyo et spécialiste de l’animation japonaise, et Brigitte Koyama-Richard, professeure à l’université Musashi de Tokyo et auteure de L’animation japonaise, des rouleaux peints aux Pokémon (Flammarion, 2010), nous éclairent sur le sujet.

– Japan Expo fête les 100 ans de l’animation japonaise. La date de « naissance » de l’industrie est-elle communément admise ?

Ilan Nguyên : Une parenthèse s’impose d’abord : de toute évidence, la manifestation que vous citez, hélas, se préoccupe davantage d’aborder par défaut un sujet d’actualité a priori incontournable au regard des thématiques qu’elle prétend couvrir, plutôt que de traiter réellement le sujet sur le fond, dans ses enjeux et sa signification.

Les débuts du cinéma d’animation au Japon correspondent à une dynamique distincte de la « naissance d’une industrie ». En effet, les premiers films réalisés par des Japonais et diffusés en salles ont été produits dans un contexte artisanal au possible, et les débuts de l’industrie locale, au sens d’une production de masse, datent du milieu des années 1950.

Pour ce qui est des origines du cinéma japonais d’animation en tant que tel, l’un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les historiens est la disparition des films eux-mêmes : en effet, selon les chiffres du National Film Center, la proportion des films japonais (toutes catégories confondues) antérieurs à 1923 et subsistant de nos jours, ne dépasse pas 4 % de la production cinématographique identifiée… parmi lesquels ne figurait aucun film d’animation, avant les découvertes faites en 2007 par l’historien Natsuki Matsumoto.

Un consensus est établi autour de l’année 1917, même si des films antérieurs peuvent encore être découverts

Dans ces conditions, les seuls indices sur lesquels s’appuyer restent les traces médiatiques les concernant (annonces, programmes, photogrammes, matériaux de production…), à commencer par les mentions de projections publiques dans les publications périodiques de l’époque.

À cet égard, si les chercheurs japonais s’accordent depuis longtemps pour dater la présentation des premiers films nationaux à 1917, les recherches les plus récentes au Japon même ont identifié de nouveaux titres, dont le plus ancien aurait été projeté publiquement en janvier 1917. Un consensus est donc largement établi, même si la possibilité existe toujours de découvrir des films encore antérieurs, ou des traces les concernant.

Brigitte Koyama-Richard : Les dessins animés sont nés en Occident peu après la naissance du cinématographe des frères Lumière. L’introduction du cinématographe au Japon en 1896, comme dans tous les pays, a bouleversé l’univers de l’image. Les premiers films importés ont rencontré un immense succès et le Japon a vite fondé ses propres sociétés de cinéma.

Les premiers dessins animés présentés au Japon ont été projetés en 1909. Le public de l’époque a pu s’enthousiasmer pour les œuvres de James Stuart Blackton ou d’Émile Cohl. Puis, en 1916-1917, trois pionniers, Shimokawa Ôten (ou Hekoten), Kitayama Seitarô et Kôuchi Jun.ichi (ou Sumikazu), ont créé indépendamment, après de multiples essais, les tout premiers dessins animés japonais.

Les origines de l’animation japonaise remontent toutefois à bien plus loin ?

B. K.-R. : Les dessins animés japonais, ludiques, pédagogiques, artistiques, etc. font partie intégrante de la vie des Japonais. Par sa qualité et son originalité, l’animation japonaise a largement dépassé les frontières de l’archipel.

À notre époque, il est possible d’obtenir des milliers de renseignements en un simple clic sur Internet. Pourtant il a fallu des siècles de recherche pour parvenir à faire bouger des images et aboutir à cette technique de l’animation qui ne cesse d’évoluer. Mon souhait, lorsque j’ai publié mes deux ouvrages Mille ans de manga (Flammarion, 2007) et L’Animation japonaise, des rouleaux peints aux Pokémon, était avant tout de montrer les origines et l’aspect artistique et historique de ces deux domaines et non l’aspect sociologique qui a déjà été bien étudié par d’autres spécialistes.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont souhaité exprimer le mouvement et donner vie aux objets qui les entouraient. Les professionnels japonais, comme Takahata Isao qui l’explique fort bien dans son ouvrage (Jûni-seiki no animêshon / Dessins animés du XIIe siècle, 1999) s’accordent pour faire remonter les origines de l’animation aux rouleaux enluminés emakimono.

– En quoi consistait cet art a priori très éloigné de l’animation japonaise telle qu’on la connaît ?

B. K.-R. : Originaires de Chine, les rouleaux enluminés emaki étaient très précieux et destinés à l’aristocratie ou aux religieux. Ils sont nés vers le Xe siècle et ont atteint, deux cents ans plus tard, une virtuosité sans précédent.

Ils illustraient des scènes religieuses, littéraires ou historiques, adaptaient des contes, des récits du bestiaire fantastique où déambulent de nombreux yôkai [des créatures surnaturelles du folklore japonais] ou encore des récits à visée moralisatrice.

Les rouleaux emaki étaient faits pour être déroulés par séquence en petit comité. La plupart étaient accompagnés d’un texte calligraphié mais certains, comme le célèbre Chôjû jinbutsu giga (Rouleau des oiseaux et des animaux), n’en comportaient pas.

– Certains font-ils encore référence aujourd’hui ?

B. K.-R. : Prenons l’exemple de l’histoire célèbre de Shuten dôji (l’Enfant ivrogne) qui connut de nombreuses représentations sous forme d’emaki puis de livres enluminés ou sous forme d’estampes.

Shuten Dôji est le nom d’un monstre qui vit sur le Mont Ôe (au nord-ouest de Kyôto). Il terrorise les habitants, enlève les jeunes filles et commet d’horribles meurtres restés impunis jusqu’à l’arrivée de vaillants guerriers sous les ordres du célèbre Minamoto no Yorimitsu (1147-1199). Protégés par quatre grandes divinités bouddhiques, ces valeureux guerriers vont parvenir à pénétrer dans la forteresse alors que le monstre s’apprête à festoyer entouré de ses nombreux serviteurs et des princesses captives.

D’apparence humaine le jour, il redevient le soir un horrible monstre. Des griffes et des crocs remplacent ses ongles et ses dents. Les guerriers surgissent dans la pièce au moment où le monstre est suffisamment enivré et parviennent à lui trancher la tête.

La tête du monstre s’élève, tourbillonne dans les airs et vient coiffer la tête de Yorimitsu : c’est la scène la plus célèbre de l’histoire et on remarque ici la volonté du peintre d’exprimer le mouvement. Protégés par les divinités, les courageux guerriers libèrent les princesses qu’ils reconduisent à la capitale et rapportent leur trophée (la tête du monstre) à l’empereur.

Les rouleaux permettaient de raconter des histoires et pour leur donner cette impression de mouvement si importante, les peintres utilisaient des perspectives multiples, des vues plongeantes sur un paysage ou un décor en éliminant les toits. Ils choisissaient aussi souvent la technique du gros plan, ou celle de l’action plan par plan, qui rendent une sensation de profondeur, de perspective et de mouvement.

– Que s’est-il passé entre les rouleaux emaki et la naissance de l’animation ?

B. K.-R. : À partir de l’époque d’Edo (1603-1868), grâce au développement de la technique de l’estampe japonaise, « l’image » ne fut plus réservée à une élite. Tout le monde pouvait s’en procurer pour quelques pièces de monnaie. Les peintres s’amusèrent de nouveau à exprimer le mouvement sous de multiples formes : l’un des maîtres en la matière fut incontestablement Hokusai.

Dans cet extrait de sa célèbre Manga — le mot s’emploie au féminin pour cette œuvre et n’a pas la même signification qu’aujourd’hui puisqu’il s’agit d’une sorte de manuel sur toutes sortes de sujets, destiné à ses disciples ou à tous ceux qui veulent apprendre à dessiner –, Hokusai représente la Danse du moineau.

Si l’on s’amuse à découper chaque pose du personnage et à les monter sous forme d’animation (ce qui a été réalisé par la société Toppan), on s’aperçoit que Hokusai avait très bien exprimé chaque mouvement de cette danse.

Katsushika Hokusai

– Quelles ont été les premières productions marquantes de l’animation japonaise ?

I.N. : Compte tenu du contexte évoqué, un certain nombre de films disparus ne peuvent que prêter à conjectures, mais on connaît toujours quelques titres incontournables de la première décennie de cette production nationale.

Parmi les quelques films datant de 1917 et 1918 retrouvés il y a une dizaine d’années par l’historien Natsuki Matsumoto, Namakura-gatana / le Sabre émoussé (1917), l’un des tout premiers réalisés par Jun’ichi Kôuchi, manifeste d’emblée une maîtrise surprenante. En mêlant éléments découpés et silhouettes, il repose sur une belle expressivité des visages, le recours à des éléments visuels en lien avec le registre de la bande dessinée (« onomatopées visuelles », répliques apparaissant à l’écran dans des phylactères)…

Noburô Ôfuji, le principal disciple de Kôuchi, fut le premier auteur japonais identifié en Occident, via la présentation de certains de ses films en URSS comme en France, dès la fin des années 1920. Son premier film projeté en salles, Baguda-jô no tôzoku / le Voleur de Baguda (1926), est déjà un tour de force étonnant, basé sur des éléments découpés dans du papier traditionnel japonais dit chiyogami : reprenant librement certains motifs du Voleur de Bagdad (avec Douglas Fairbanks), il les transpose allègrement dans un contexte historique japonais, où les éléments fantastiques se mêlent avec maestria à d’impressionnantes scènes de bataille.

Enfin, Akagaki Genzô Akagaki, tokkuri no wakare / Genzô Akagaki, la coupe de l’adieu (1924) est un drame en papiers découpé de Hakuzan Kimura, adaptant un bref épisode du fameux récit de vengeance féodal des 47 fidèles serviteurs (Chûshigura). Avec ce film, le cinéma d’animation japonais s’émancipe déjà une première fois de la logique du cartoon, pour s’attacher au contraire à une représentation de la figure humaine inscrite dans le modèle de la tragédie classique.

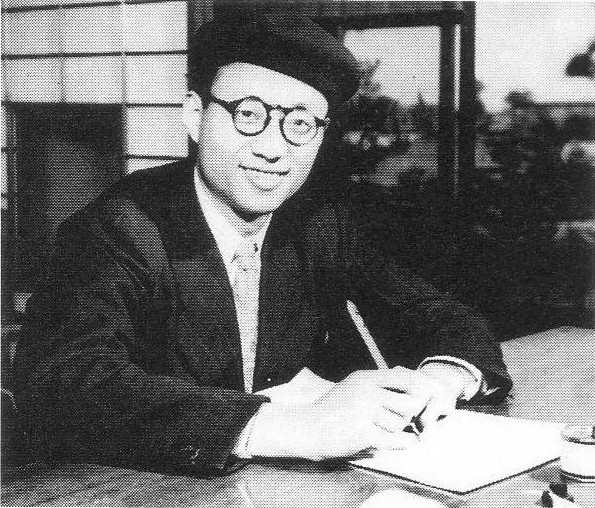

Osamu Tezuka

– Osamu Tezuka est connu comme le « Dieu du manga » mais il a aussi exercé une influence importante dans le milieu de l’animation. Jusqu’à quel point ?

I.N. : Osamu Tezuka, qui a su s’imposer comme le premier grand pionnier de l’après-guerre dans l’immédiat après-guerre, a joué dans le champ de l’animation un rôle bien plus contrasté, et qui suscite encore la controverse.

Passionné par le cinéma, et en particulier le dessin animé, admirateur fervent de l’œuvre de Walt Disney, il veut à tout prix se lancer lui aussi dans ce domaine de la création graphique. Il y fera ses premiers pas sur la demande du studio d’animation de Tôei, lors de l’adaptation d’un de ses récits illustrés sous la forme d’un des tout premiers longs métrages produits par ce studio, le Voyage en Occident (1960).

Dès l’année suivante, il fonde ce qui deviendra son propre studio d’animation, Mushi Production, et brise en 1963 le tabou de la production d’épisodes de série d’une durée de vingt minutes, diffusé à un rythme hebdomadaire : jusqu’alors, la profession avait toujours considéré un tel rythme de production comme tout simplement intenable…

S’il fallait résumer d’un mot la figure incarnée par Osamu Tezuka au sein de cette histoire mouvementée, c’est celle de l’apprenti-sorcier.

Financés par ses revenus issus de la bande dessinée, les projets animés de Tezuka entraînent très rapidement l’ensemble de l’industrie naissante à se lancer à son tour dans la production télévisée, et finiront malgré tout par mener son studio à la faillite au début des années 1970, tandis qu’il reprendra son activité créative en la matière, quelques années plus tard, au sein de sa propre compagnie, Tezuka Productions.

Dilettante, partagé entre sa volonté de s’adresser au public le plus large et l’ambition « auteuriste » de réaliser ses propres courts métrages, Tezuka symbolise un certain nombre de contradictions qui courent à travers toute la production commerciale de dessin animé au Japon, des années 1960 à nos jours. Au final, s’il fallait résumer d’un mot la figure qu’il incarne au sein de cette histoire mouvementée, c’est celle de l’apprenti-sorcier.

– À partir de quand peut-on parler de véritable essor de l’industrie de l’animation japonaise ? A-t-il plutôt été porté par les séries télévisées ou le cinéma ?

I.N. : De manière singulière, en comparaison de nombre d’autres pays majeurs dans le paysage international du cinéma d’animation, la précocité relative de la production japonaise s’accompagne d’emblée d’une envergure non négligeable : ainsi, pas moins de dix-huit films ont identifiés à ce jour pour la seule année 1917.

Cela dit, en termes industriels, une fois refermée la parenthèse des années de guerre — et de la stimulation induite sur une production de propagande, comme dans la plupart des grands pays producteurs –, l’industrie du dessin animé prend son envol au Japon en 1956, avec le rachat par la compagnie Tôei, l’un des cinq grands studios historiques de cinéma au Japon, d’un petit studio de dessin animé fondé après la guerre autour de la figure emblématique de Kenzô Masaoka.

En l’espace de quelques années, les effectifs, de l’ordre d’une vingtaine d’employés lors du rachat, dépassera bientôt les cinq cent personnes. Ainsi donc, avec la création de Toei Animation, puis celle de Mushi Production en 1961, s’ouvre au Japon une ère des grands studios, qui se poursuit en un sens aujourd’hui, puisque Tôei Animation existe toujours, et reste, sur le plan quantitatif, l’un des plus importants producteurs de dessin animé au Japon.

L’essor de l’industrie a d’abord été porté par l’ambition du studio de Tôei consistant à produire des longs métrages : dix-neuf sortiront du studio au cours de ses 15 premières années d’existence, un débit sans comparaison au monde. Mais, très vite, la production de séries a assis une hégémonie liée à un avantage structurel du média télévisé, qui explique le déclin généralisé du cinéma au Japon à partie des années 1960. Il tient à la gratuité (une fois le poste de télévision acheté) et à la facilité d’accès aux programmes diffusés.

Il est évident que la production plus coûteuse, plus longue et plus ambitieuse de films pour le grand écran, et à la diffusion payante, ne pouvait pas lutter sur un pied d’égalité avec la déferlante de séries en tous genres inaugurée en 1963 par Tezuka avec son premier grand succès, Tetsuwan Atomu / Astro…

– L’animation japonaise a-t-elle connu des crises importantes au cours de son histoire ?

I.N. : On peut considérer la production des années de guerre, qui, au Japon court du début des années 1930 à la défaite de 1945, comme une première crise sur le fond, étant donné l’instrumentalisation qui en a découlé. Cela étant, les moyens financiers mobilisés par l’armée, et le regroupement des professionnels afin d’organiser la production sous son égide, ont aussi permis un essor matériel non négligeable, aboutissant notamment à la mise en chantier du premier dessin animé japonais de long métrage, Momotarô umi no shinpei / Momotarô, le marin divin (1944).

À un titre plus structurel, les débuts de la production télévisée de série, à partir de 1963, ont constitué un bouleversement considérable pour toute la profession, induisant une forme de précarité généralisée qui dure encore de nos jours, et caractérise au premier chef les conditions de travail des animateurs japonais.

Par la suite, les mouvements de protestation et la réponse des grands studios — comme les lockout imposés par Tôei à partir de 1972 –, comme les faillites et/ou restructurations de divers studios d’animation, témoignent de la continuité des difficultés économiques qui caractérisent ce milieu professionnel au fil des décennies. Il en résulte un état de crise permanent pour une très large majorité des studios.

Le logo du studio Pierrot

– Les anime sont-ils à l’origine aussi segmentés par genre que les mangas ?

I.N. : Au départ, ce n’est pas le cas, mais avec l’avènement du modèle télévisé, souvent basé sur l’adaptation de succès déjà acquis en bande dessinée, la production en est naturellement venue à reproduire les schémas catégoriels en jeu au départ dans le champ éditorial. D’autre part, la production télévisée a aussi établi certains « genres » de manière autonome, en allant puiser dans d’autres types de matériaux, comme avec l’adaptation en séries longues de classiques littéraires occidentaux.

– À quand remonte l’apparition de la couleur ?

I.N. : Tout dépend de la catégorie que l’on voudra considérer : dans le domaine du film amateur, courant de création individuel et moderniste, un réalisateur comme Shigeji Ogino a pu s’essayer à expérimenter de façon sommaire la couleur animée (via le procédé Kinémacolor) dès 1935, avec son film abstrait Hyôgen / An expression, tandis que Noburô Ôfuji se lance dès 1937 dans la production expérimentale d’un dessin animé en couleurs, Katsura-hime / la Princesse-postiche, recourant au procédé Kodachrome, qui à l’époque vient à peine d’être mis sur le marché.

Si la production de long métrage au studio de Tôei fut d’emblée conçue en couleur, dès Hakuja-den / le Serpent blanc (1958) et sans exception par la suite, certains courts métrages produits au studio à la même époque pouvaient parfois être encore réalisés en noir et blanc, à l’image du remarquable Koneko no rakugaki / le Graffiti du chaton (1957).

La couleur était évidemment un luxe hors d’atteinte aux tout débuts de la production animé de série pour la télévision, et toutes les premières séries, de quelque studio qu’elles proviennent, furent d’abord produites en noir et blanc. Mais très vite, Tezuka innove sur ce créneau également, en produisant entièrement en couleur sa série Jungle Taitei / le Roi Léo (1965-66). La production de séries en noir et blanc se poursuivra en parallèle, y compris au sein du studio Mushi Production, jusqu’à la fin de la décennie.

Le Roi Léo

– Par rapport à l’Occident, peut-on dire que l’animation japonaise a été historiquement en retard, en avance, ou plutôt synchrone ?

I.N. : Clairement, le Japon ne fait pas partie des quelques pays (France, États-Unis…) à avoir été les premiers producteurs de films d’animation. Mais au sein de la catégorie suivante, celle des pays récepteurs de ce registre filmique, la production japonaise démarre remarquablement tôt, surtout si l’on prend en compte qu’elle est initiée sans le moindre apport technique extérieur : seuls des films sont parvenus au Japon, où leur spectacle a suscité des vocations strictement autodidactes.

De ce point de vue, le tournant des années 1950, qui voit démarrer une industrie du dessin animé, puis celui des années 1960, avec la généralisation du standard télévisé, constituent autant de traits d’accélération pour cette production nationale, amenée à ouvrir des chemins spécifiques, et prenant ainsi une avance historique et formelle sur le reste de la production mondiale que l’on peut, à mon avis, considérer comme étant à peu près d’une génération d’écart.

Ce mouvement n’a pas disparu aujourd’hui, et cet écart se poursuit, au fil de l’évolution des diverses productions nationales à travers le monde.

– Quelle est l’influence de l’animation occidentale sur l’animation japonaise ou de cette dernière sur la première ?

I.N. : Il s’agit là d’un sujet passionnant, qui pourrait suffire à faire l’objet d’un ouvrage dédié !

Pour le résumer en termes élémentaires, durant toute la première moitié de son histoire, la production japonaise a entretenu avec les productions venues de l’étranger un rapport de découverte incitative quasi systématique : durant le premier demi-siècle de ce cinéma au Japon, presque tous les créateurs venus à l’animation trouvèrent l’inspiration à la source de leur vocation dans telle ou telle production étrangère.

Depuis des décennies, on trouve aussi une influence de l’animation japonaise sur des productions étrangères

Par la suite, avec le développement de l’industrie locale, les films étrangers n’ont plus joué ce rôle d’émulation avec la même intensité, et bien des vocations ont été initiées par la production locale, mais on trouve toujours une certaine curiosité, au sein de la profession, à l’égard de la production internationale.

Dans l’autre sens, une influence de la production japonaise sur des productions étrangères peut se lire depuis plusieurs décennies, que ce soit au sein de grands studios américains, ou dans d’autres contextes occidentaux.

– Comment expliquer que l’animation japonaise reste principalement connue, en France, par l’intermédiaire des œuvres du studio Ghibli ?

I.N. : Une telle situation sur le plan critique est à relier avant tout au modèle de réception qui domine la perception du cinéma dans notre pays : en l’occurrence, les acteurs d’une validation culturelle considèrent avant les sorties en salles de cinéma, et d’autre part, la grille de lecture « auteurisante » a besoin de pouvoir lire des continuités dans le parcours des créateurs.

À cet égard, les réalisateurs historiques du Studio Ghibli offrent, sans que cela relève d’un projet ou d’une stratégie de leur part, un niveau de cohérence incomparable à l’aune de tels critères qui sont avant tout les nôtres.

– Le succès colossal de Your Name est-il une première historique hors productions Ghibli ?

I.N. : Avec plus de 230 millions de dollars de résultat d’exploitation en salles au Japon, ce film a assurément atteint un niveau de succès comparable aux résultats de plusieurs films de Miyazaki.

Pour autant, quelques réserves s’imposent. En particulier, si ce film figure désormais en seconde place dans la liste des dessins animés japonais ayant réunis le plus grand nombre de spectateurs dans leur pays, derrière le Voyage de Chihiro, il faut bien comprendre que jusqu’alors les cinq films formant le sommet de cette liste étaient tous de Hayao Miyazaki.

Cela suffit sans doute pour comprendre combien ce réalisateur reste inscrit dans une catégorie à part, où il ne souffre aucune concurrence, et qui dépasse de très loin le seul cadre du cinéma.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !