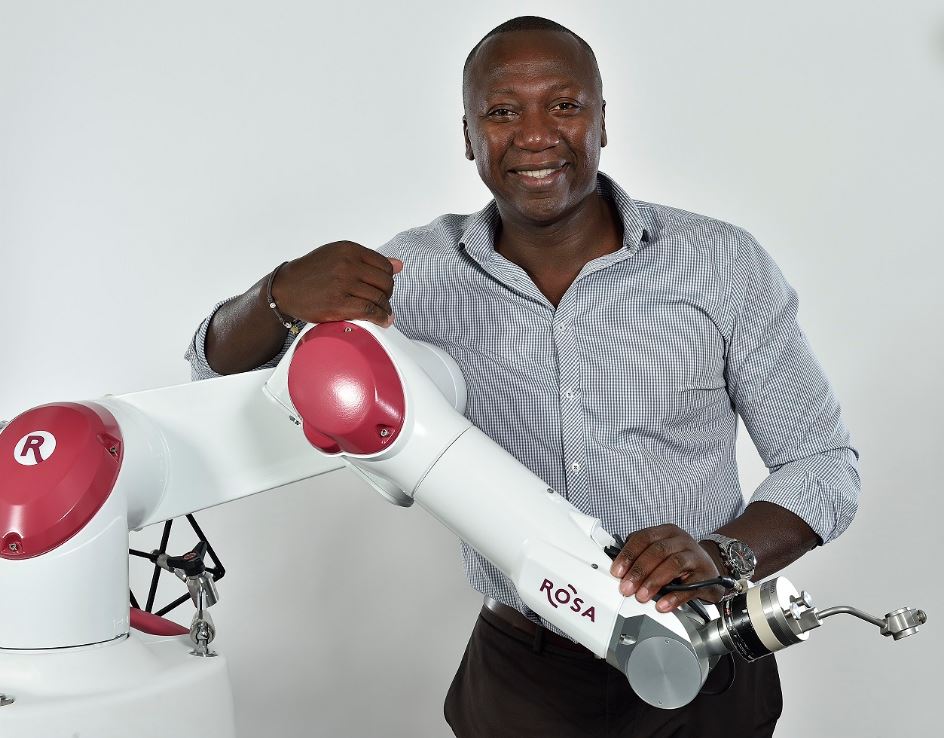

Bertin Nahum a passé les quelques 14 dernières années de sa vie à faire progresser la robotique médicale. En concevant des robots capables d’assister les chirurgiens, sa société Medtech accompagne les progrès de la chirurgie mini invasive, une technique qui permet de réduire a minima les incisions nécessaires pour opérer. Comme elles deviennent de plus en plus fines, les praticiens ont besoin d’être assistés par des robots qui deviennent leurs yeux et leurs mains. C’est précisément pour cela que Medtech a conçu la gamme de robots ROSA qui équipe de nombreux hôpitaux en Europe et aux États-Unis.

Nous avons rencontré Bertin Nahum de passage à Paris pour discuter de l’évolution de ce marché et de l’influence de la technologie sur la chirurgie moderne en particulier et sur l’apprentissage de la médecine en général.

https://www.youtube.com/watch?v=oQUa8qEIVSs

La robotique est un champ très large : pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans la médecine lorsque vous avez commencé à entreprendre ?

J’ai fait des études dans la robotique mais j’ai aussi un diplôme en génie électrique. Je fais partie de tous ces étudiants qui font des choix par défaut et qui se dirigent vers des études sans vraiment avoir d’idées sur ce qui les intéresse. Et puis, j’ai découvert le domaine de la santé un peu par hasard lors d’un projet de fin d’études.

Il y avait un projet reconduit d’année en année où les étudiants avaient l’opportunité de travailler à l’hôpital neurologique de Lyon. Ça a été une vraie révélation pour moi et ça m’a démontré la façon dont la technologie pouvait être utilisée au service de la santé. C’est à partir de ce moment là que j’ai décidé de travailler dans ce secteur. J’ai donc découvert cette vocation plus ou moins par hasard.

Vous avez crée Medtech il y a quatorze ans, en 2002. Quel était l’état des lieux du marché de la robotique médicale à ce moment là ?

Avant de créer Medtech, je travaillais déjà depuis 4 ou 5 ans dans le domaine de la robotique chirurgicale. Après mes études d’ingénieur j’ai commencé à travailler dans une startup qui était à l’époque pionnière dans la technologie d’assistance à la chirurgie.

Ensuite j’ai travaillé dans différentes sociétés, notamment américaines. J’occupais des postes en recherche et développement puis je formais les chirurgiens au bloc opératoire. J’avais un certain nombre d’idées que j’avais commencé à développer sur la façon dont la robotique pouvait être utilisée pour aider les chirurgiens. Faute d’avoir réussi à convaincre mes patrons, j’ai décidé de démissionner et de me lancer pour créer ma propre entreprise en 2001.

J’avais un certain nombre d’idées que j’avais commencé à développer sur la façon dont la robotique pouvait être utilisée pour aider les chirurgiens.

Le marché était-il vierge à l’époque ?

Le marché de la robotique médicale est un marché, encore aujourd’hui, où il y a très peu d’acteurs à cause de barrières très élevées à l’entrée. À l’époque il y avait quelques société qui connaissaient de réels succès. Pour moi, la robotique allait se développer de façon extrêmement importante parce que les technologies d’assistance à la chirurgie et en particulier les robots, sont vraiment des outils qui vont nous aider à répondre aux challenges de la chirurgie. C’est ce qui se passe aujourd’hui.

Medtech a donné naissance à plusieurs projets dont ROSA Brain qui équipe déjà des hôpitaux, pouvez-vous nous décrire son fonctionnement ?

Au tout début, on a commencé à développer un premier robot dédié à la chirurgie du genou : il s’agissait du robot BRIGIT. Au bout de deux ans, on a été approché par un grand groupe qui nous a fait une offre de rachat. Après négociations, on leur a revendu le portefeuille de brevets et on s’est retrouvé à repartir de zéro, avec une équipe de 5 personnes et du cash.

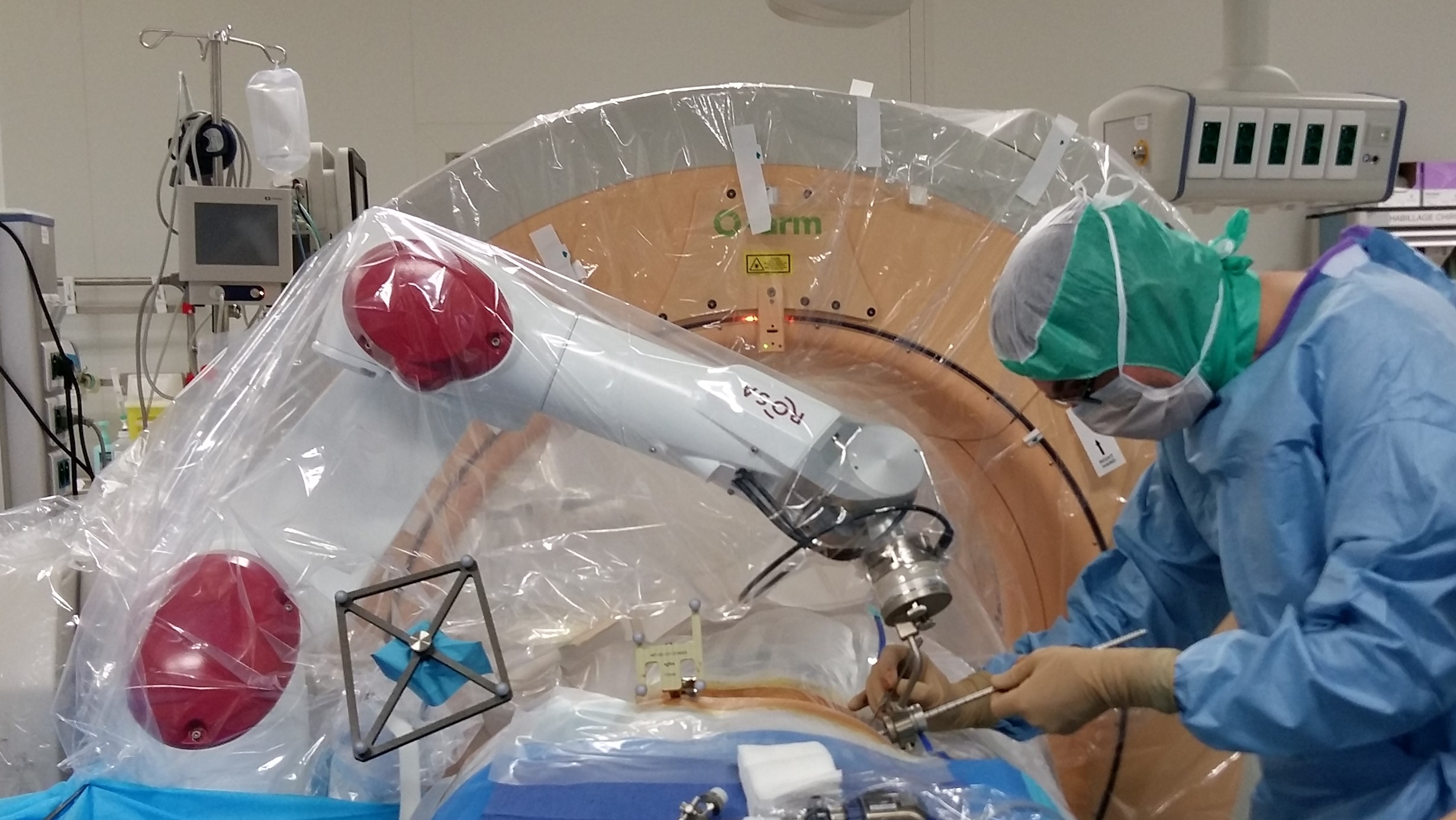

C’est à partir de là qu’on s’est lancé dans le projet ROSA. Ce robot c’est une sorte de GPS qui aide les chirurgiens dans des opérations extrêmement sensibles telles que des opérations du cerveau ou de la colonne vertébrale. Aujourd’hui , Il y a plus d’une soixantaine d’hôpitaux équipés de la technologie ROSA et près de 3 000 patients ont été opérés, il s’agissait d’interventions de type opération du cerveau puisque l’extension de notre robot pour la colonne vertébrale est assez récente.

Vous dîtes que le robot assiste le chirurgien : quelles avancées ont été permises grâce à ROSA ?

En chirurgie, il y a une tendance extrêmement lourde et inéluctable qu’on nomme « chirurgie mini invasive ». Il s’agit d’effectuer des opérations à travers des incisions toujours plus petites voire percutanées. Les bénéfices de ce type de chirurgie sont très importants pour les patients puisque les chirurgiens essaient d’intervenir sur un organe en réduisant les risques co-latéraux.

Cette tendance a du mal à se développer parce que les chirurgiens ont besoin de voir les organes pour effectuer l’acte chirurgical et sont donc obligés de faire des grandes incisions. La robotique est capable d’apporter une vision supplémentaire aux chirurgiens et ainsi leur permettre la pratique de la chirurgie mini invasive.

Vous entrez donc dans le champ de la cobotique ?

La cobotique signifie que le robot fonctionne en collaboration avec le chirurgien. Il n’est pas question de remplacer un chirurgien mais de l’assister dans son geste. À la manière d’un GPS, le chirurgien planifie son opération sur des images pré-opératoires et le robot l’aide à effectuer ses gestes.

Les chirurgiens ne sont pas des technologues, on doit rendre le produit le plus intuitif possible pour qu’ils puissent être capable de l’utiliser après quelques opérations.

Est-ce que vous avez encore besoin de former les chirurgiens à ces nouvelles technologies ?

C’est absolument essentiel. L’un des nombreux challenges de la robotique chirurgicale, c’est de former des chirurgiens à une technologie qu’ils ne connaissent pas. La robotique, en général, est créée par des ingénieurs, pour des ingénieurs. Il faut rendre ces technologies le plus simple possible : le chirurgien n’est pas là pour se poser des questions sur la façon dont fonctionne un ordinateur. Cette phase d’accompagnement est très importante pour former le chirurgien.

Quel a été votre plus grand challenge technique pour développer ROSA ?

Il y en a beaucoup… Je vais essayer d’en prendre un en particulier. Je pense aux éléments d’ergonomie : comment rendre simple quelque chose de très compliqué ? Les chirurgiens ne sont pas des technologues, on doit rendre le produit le plus intuitif possible pour qu’ils puissent être capable de l’utiliser après quelques opérations. C’est une problématique assez compliqué.

Quand vous avez commencé dans la robotique médicale, est-ce qu’il manquait des briques technologiques qui ne vous permettaient pas de faire ce que vous faites aujourd’hui ?

On est sur des technologies qui évoluent en permanence. On tire partie de toutes les avancées technologiques, que ça soit au niveau de la puissance des nouveaux micro-processeurs qui nous permettent de faire des choses qui nous étaient impossible de faire il y a dix ans à cause de leur manque de puissance. Cela nous empêchait d’effectuer des calculs en temps réel.

Notre métier est de comprendre la chirurgie et de venir avec des solutions qui répondent à des problématiques sui lui sont liées. Ces solutions sont souvent prises sur des« étagères » parce qu’elles existent. La robotique chirurgicale n’est pas une innovation technologique, c’est une innovation d’usage. Les technologies qui sont utilisées dans la robotique sont déjà utilisées depuis très longtemps, toute la difficulté réside dans le fait de les mettre en œuvre avec les contraintes spécifiques liées à la chirurgie.

Un robot comme Rosa est donc un lointain cousin de ceux qu’on peut trouver dans les usines Airbus ?

On peut dire ça en effet. Aujourd’hui, les sociétés qui ont les compétences pour concevoir des robots chirurgicaux et obtenir des certifications règlementaires européenne et américaine et qui ont démontré leurs capacité à concevoir ces robots ne sont pas plus d’une dizaine dans le monde.

Est-ce que vous pensez à développer Rosa et le décliner dans tous les domaines chirurgicaux — un robot ROSA pour le cœur par exemple ?

Pourquoi pas, même si pour le moment ce n’est pas notre objectif. Pour l’instant on a étendu le robot ROSA au système nerveux central, donc cerveau et moelle épinière. On est l’une des seules sociétés qui s’est déployée de cette façon. On peut donc envisager la chirurgie du cœur, même si pour le moment ce n’est pas d’actualité.

La technologie liée au secteur de la santé est très encadrée et règlementée par rapport à d’autres secteurs : combien de temps s’écoule entre le moment ou vous avez un prototype fonctionnel et le moment où il est certifié pour être utilisé ?

Avant d’introduire des technologies dans les blocs opératoires il faut obtenir des certifications de la part d’organismes officiels. Ces organismes n’ont pas de raison de vous fournir une certification si le produit n’est pas bon parce que si demain il y a un problème, on se retourne contre eux.

Ce qui s’est passé avec les prothèses PIP est un bon exemple de la situation puisqu’aujourd’hui on pose la question à l’organisme de régulation : « comment se fait-il que vous ayez autorisé la vente de ces implants mammaires qui présentaient un danger ? ». Quand vous présentez un robot à un organisme et que vous dites qu’il sert à opérer le cerveau, son premier instinct est de refuser. Voilà pourquoi il y a une barrière à l’entrée qui est extrêmement élevée.

La robotique chirurgicale n’est pas une science exacte, elle est basée sur l’expérience et les heures passées au bloc opératoire

Tout dépend donc de l’expérience de la société. Certaines société vont mettre dix ans avant d’obtenir une certification quand Medtech va mettre seulement deux ans. La robotique chirurgicale n’est pas une science exacte, elle est basée sur l’expérience, sur les heures passées au bloc opératoire. C’est vraiment une question d’expérience.

Ressentez-vous une appréhension quand on vous donne l’accord pour tester le robot sur le premier patient ?

Non, il n’y a pas de surprise là-dessus. Ce sont des projets sur lesquels on travaille pendant de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, et la progression est relativement lente.

Quand on arrive à exercer sur un patient, on a déjà réalisé un nombre de tests assez important : les risques sont quasi nuls. On n’est plus sur une phase expérimentale. On ne peut vraiment pas se permettre d’arriver sur un patient avec une technologie qui ne fonctionne pas. On est d’ailleurs très fiers de se dire que l’on a jamais eu de problèmes majeurs sur un patient. Mais ce n’est pas le fruit du hasard !

La règlementation est-elle plus dure aux États-Unis ou en Europe ?

Question complexe. La certification tient aux différences entre les systèmes juridiques :

- La France se base sur le droit romain et c’est donc très théorique, si vous remplissez toutes les cases correctement et que tout est bon, vous avez le feu vert.

- Chez les Américains c’est basé sur le common law, donc sur la jurisprudence. Si vous arrivez en expliquant que vous avez développé quelque chose de novateur, la FDA va vous demander de faire des essais clinique pendant X années pour démontrer qu’il n’y aucun risque.

Donc quand on est aux États-Unis, on dit qu’on se base sur quelque chose qui existe déjà pour ne pas effrayer et on démontre que ce que l’on a, c’est équivalent à autre chose qui existe déjà… mais avec un bénéfice supplémentaire.

Depuis deux ans on voit de plus en plus de startups qui se lancent dans la Health Tech : vous y voyez une tendance réelle ou c’est juste un effet de mode ?

Non, il y a une vraie tendance. La santé est un secteur dans lequel il n’y aura jamais de crise. S’il y a une chose pour laquelle aspireront toujours et seront prêts à payer, c’est bien la santé. La révolution numérique a de très nombreuses choses à réaliser dans le domaine de la santé et dans le domaine de la chirurgie en particulier. La technologie a un rôle important à jouer dans la chirurgie pour en réduire le côté artisanal et l’aléa qu’il représente.

Le laboratoire Theranos essuie ses premiers revers. C’est une affaire qui fait du bruit et c’est assez courant dans le monde des startups. Dans la santé, on a l’impression que ça ne passe pas auprès de l’opinion publique.

Ce que vous décrivez c’est tout simplement un approche extrêmement spéculative autour de la technologie des startups d’une façon générale : il y a une remise en cause des valorisations extrêmement élevées qui ont été données à des sociétés qui n’avaient pas prouvé grand chose, comme Theranos. Mais ici le scandale c’est pas tant qu’ils rencontrent des déboires : c’est qu’ils sont valorisés à 9 milliards de dollars alors qu’ils n’ont rien prouvé.

Vous êtes assez proche des chirurgiens et du corps médical : trouvez-vous qu’ils voient d’un bon œil la constitution de ce marché ?

Il y a une prise de conscience qui est accompagnée par une nouvelle génération de praticiens, de médecins et chirurgiens qui ont grandi dans le monde des technologies, avec des ordinateurs et des smartphones. Pour eux c’est tout à fait normal que ces technologies entrent dans le bloc opératoire.

La génération qui commence à partir à la retraite vit cette transition de manière un peu plus difficile. Mais généralement, la vision de la profession sur le sujet est positive. Il y a une vingtaine d’année, le robot était vu comme un gadget qui faisait rigoler. Aujourd’hui plus personne ne rigole, on prend vraiment les produits au sérieux.

Pensez-vous qu’un robot remplacera un jour un chirurgien ?

Personnellement, je n’y crois pas. La chirurgie est tellement aléatoire que je vois difficilement comment on pourrait se passer de la connaissance d’un être humain. Au même titre que je ne vois pas un avion sans pilote même si le pilotage automatique est constitue 90 % du trajet.

La chirurgie est tellement aléatoire que je vois difficilement comment on pourrait se passer de la connaissance d’un être humain

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !