Ces derniers temps, un frisson parcourt les milieux politiques et militaires internationaux. La Russie et les États-Unis s’accusent mutuellement de vouloir disposer des armes nucléaires dans l’espace, voire viendraient de le faire. Cris d’orfraie et protestations se multiplient, et les discussions s’emballent autour de la question de la militarisation de l’espace… On semble oublier que le domaine spatial connaît bien le nucléaire, sous plusieurs formes et depuis bien longtemps.

« Nucléaire » est un terme plutôt vague, car il recouvre plusieurs réalités techniques très différentes. Commençons par une première utilisation : la chaufferette. En effet, un bloc de matière radioactive chauffe lorsque la matière se désintègre et cette chaleur peut être utilisée pour garder l’intérieur de la sonde spatiale bien au chaud. On retrouve souvent cette technique pour des rovers. Ainsi, les Lunokhod emportaient 11 kg de polonium pour contrer le froid lunaire, tandis que Spirit et Opportunity emportaient chacun une vingtaine de grammes de plutonium pour combattre la froidure martienne, et Yutu utilisait le même isotope sur la Lune.

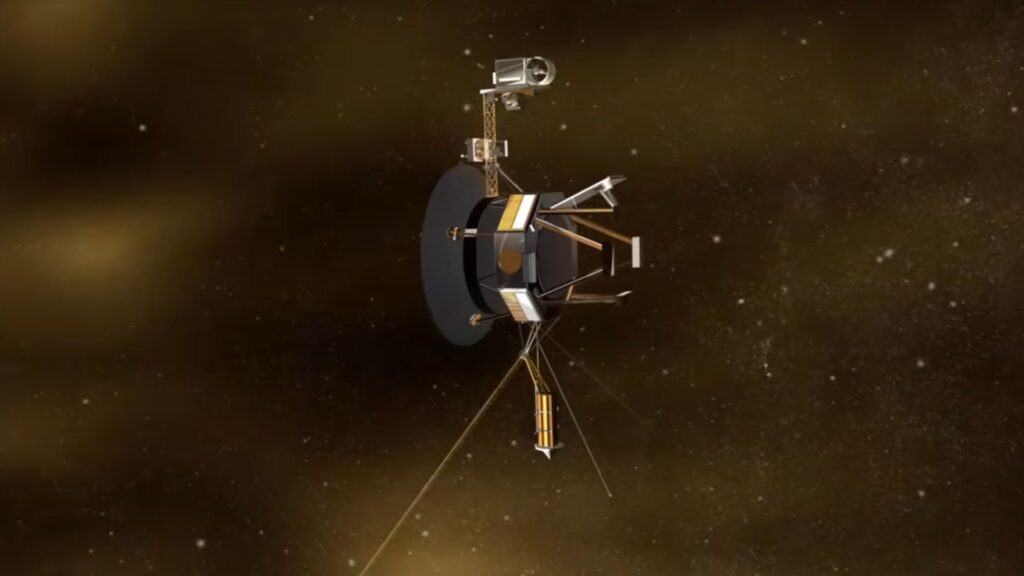

Dans le même genre, mais un peu plus complexe, le RTG (radioisotope thermoelectric generator). Cette fois, la chaleur dégagée par le matériau radioactif est utilisée pour produire de l’électricité (à l’aide de thermocouples, un assemblage de deux métaux réagissant différemment à la température, ce qui génère un potentiel électrique entre leurs extrémités).

Des sondes spatiales chargées au plutonium

Souvent, c’est du plutonium qui est utilisé. Avec sa longue durée de demi-vie, 88 ans, sa productivité baisse de seulement 8 millièmes chaque année. Un composé cher, mais parfait pour les missions de longue durée ! Ce genre de générateur sert donc principalement pour les missions lointaines – quand les panneaux solaires sont difficilement utilisables, au-delà de la ceinture d’astéroïdes.

Par exemple, les sondes Voyager, qui ont survolé les planètes géantes, emportaient 13,5 kg de plutonium, la grande sonde Cassini, exploratrice de Saturne, 33 kg, et la petite sonde New Horizons, exploratrice de la ceinture de Kuiper, 11 kg. Seul inconvénient de ce type de machine : l’efficacité, limitée à quelques pour cent ! En plus, la chaleur résiduelle doit être évacuée pour éviter la surchauffe interne du satellite. D’autre part, la matière qui se désintègre émet des particules ionisantes, que l’électronique de bord supporte mal : il faut alors blinder la source radioactive (et surtout ne pas la mettre au centre du satellite) pour éviter les problèmes. Enfin, la production électrique de ces générateurs est assez constante. Cela semble un avantage, mais pour des missions qui font des survols, la demande est importante durant ceux-ci et quasi nulle en dehors… Pas simple alors de réguler.

Des réacteurs nucléaires pour les satellites

Deuxième possibilité « nucléaire » : le réacteur (uniquement disponible à fission pour le moment). Il s’agit là du réacteur classique de nos centrales nucléaires… et ce genre-là a bien volé dans l’espace, à plusieurs reprises. Notamment pour deux tests américains (SNAP-10A en 1965 et DUFF en 2012) et surtout avec la série de missions russes RORSAT (Radar Ocean Reconnaissance SATellite) – une trentaine entre 1967 et 1988. Ces satellites militaires volaient très bas, pour obtenir des données très précises, mais, du coup, ils subissaient un important freinage de la part de notre atmosphère. Il fallait de l’énergie pour conserver l’orbite et ne pas s’écraser au sol. Des panneaux solaires auraient pu convenir, mais, un peu à l’image de voiles de bateaux, auraient « pris le vent » et augmenté le freinage atmosphérique. En plus, ces satellites subissaient des éclipses la moitié du temps et un réacteur nucléaire évitait la coupure régulière d’approvisionnement électrique.

Principal inconvénient de ces moteurs nucléaires : les retombées. Si ça tombe sur Terre, on se retrouve avec une pollution nucléaire. Certains imaginent peut-être que le risque est négligeable, juste une lubie avancée par de mauvaises langues peu au fait de la science, du genre d’Elisabeth Teissier en août 1999 lors d’une célèbre éclipse couplée au passage de la sonde Cassini. Pas vraiment ! On connaît plusieurs cas de pollutions nucléaires spatiales. Le premier est dû aux RORSAT. À la fin de leur mission, leur réacteur était éjecté vers une orbite cimetière, pour être sûr qu’il ne rentrerait pas sur Terre (ou en tout cas pas rapidement). Mais lors de l’éjection des cœurs d’uranium enrichi, une partie du mélange sodium-potassium servant au refroidissement des réacteurs partait aussi : l’orbite terrestre comporte donc des gouttes radioactives, atteignant jusqu’à 5 cm de diamètre. Pas vraiment le genre de choses que des satellites en opération voudraient croiser.

Les choses empirent quand les opérations ne sont pas contrôlées, évidemment. Par exemple, le satellite RORSAT appelé Cosmos 1402 n’a pas réussi à éjecter son réacteur correctement à la fin de sa mission et celui-ci est retombé dans l’Atlantique en 1983. Le satellite RORSAT appelé Cosmos 954 est, lui, retombé accidentellement sur Terre en 1978, polluant 124 000 km2 du Grand Nord canadien.

Grâce aux conventions internationales, l’Union soviétique était clairement légalement responsable. Toutefois, les deux pays négocièrent un accord : les Soviétiques payèrent finalement trois millions de dollars, la moitié de la somme demandée par les Canadiens pour le nettoyage de la zone polluée. Dernier cas critique : le lancement. Un autre rejeton de la série RORSAT a ainsi été polluer le Pacifique près du Japon, le premier Lunokhod a fait retomber 11 kg de polonium sur sa mère patrie soviétique, tandis que la sonde russe Mars 96 s’est écrasée dans les Andes, entre Chili et Bolivie, avec 200 g de plutonium. Dans ce dernier cas, ni le Chili ni les Russes ne bronchèrent et rien ne fut évacué. Tant pis pour la population andine, les lamas et les condors !

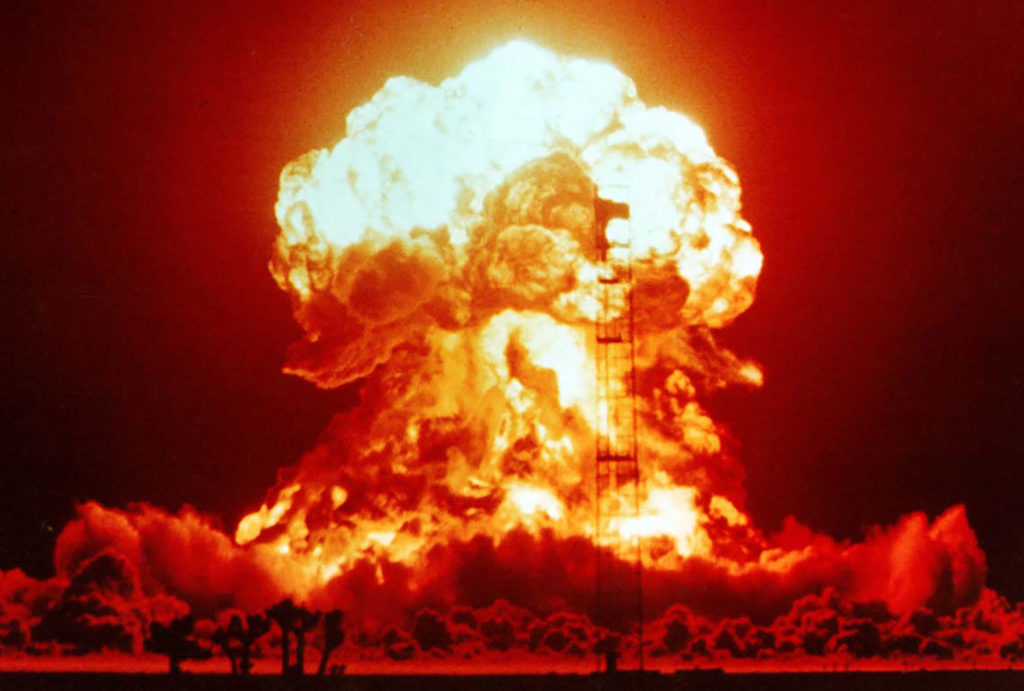

Une bombe nucléaire dans l’espace

Dernière possibilité : les armes nucléaires. Certainement, il n’y a jamais eu de bombe nucléaire dans l’espace et jamais aucune explosion nucléaire, n’est-ce pas ? Le traité de l’espace l’interdit d’ailleurs formellement ! Certes, mais il a été signé à partir de 1967 – bien après les premiers… essais nucléaires spatiaux. Eh, oui, pour leur arsenal anti-satellite, les militaires ont bien évidemment considéré l’arme nucléaire. Le 9 juillet 1962 explosait ainsi dans l’espace une bombe nucléaire américaine. Nom de code de l’opération : « Starfish Prime ». Tout s’est passé à merveille, ou du moins le croyait-on jusqu’à ce qu’on y regarde de plus près. Premier ennui : une impulsion électromagnétique se produit au moment de l’explosion et elle a la fâcheuse tendance à rendre inutilisable tout appareil électrique malheureusement situé dans le coin. Soit sur Terre, bien sûr, en dessous du satellite, mais aussi dans l’espace, pour tous les satellites non cachés par la Terre. En particulier, les satellites espions censés surveiller l’explosion de loin périrent sur le champ, ainsi que d’autres qui ne faisaient que passer – c’est embêtant.

Second ennui : l’explosion génère tout un tas de particules de haute énergie, qui se déploient petit à petit autour de la Terre, créant une nouvelle ceinture de radiation. Un certain nombre de satellites ne peuvent éviter de la traverser et du coup se retrouvent avec quelques petits problèmes électroniques. C’est ainsi que Telstar et Ariel-1, ainsi que quelques autres qui n’avaient rien demandé, périrent prématurément. Les Soviétiques observèrent de leur côté le même genre de choses : l’arme nucléaire n’est franchement pas très pratique dans l’espace. Plus facile de signer ensuite un traité qui la bannit, évidemment…

Et maintenant ? Eh, bien, les choses sont claires : on connaît les avantages et les inconvénients des diverses utilisations nucléaires spatiales. Après, à chacun de prendre ses décisions… mais que personne ne vienne afficher un air surpris, le nucléaire spatial est une vieille connaissance !

Yaël Nazé, Astronome FNRS à l’Institut d’astrophysique et de géophysique, Université de Liège

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !