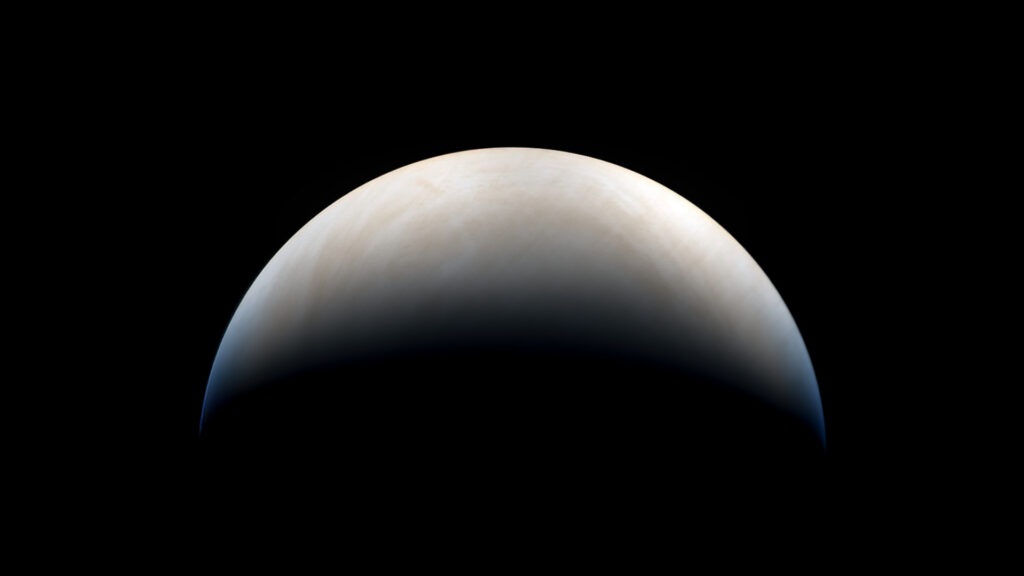

Y a-t-il de la phosphine sur Vénus ? Depuis quelques semaines, la planète « sœur » de la Terre dans le système solaire se retrouve au cœur d’un véritable feuilleton scientifique. Pourquoi parle-t-on tant de cette détection de gaz ? Que disent les études les plus récentes sur le sujet ? Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans la chronologie de ce qui commence à ressembler à une véritable saga astronomique autour de Vénus et de la phosphine.

Tout commence le lundi 14 septembre 2020. La rumeur d’une découverte importante plane déjà depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. On parle de Vénus, on parle même de signes de vie. À 17h, une équipe de scientifiques annonce, publication à l’appui dans la revue Nature Astronomy, avoir détecté un gaz, la phosphine (noté PH3), dans l’atmosphère de Vénus. Les mesures ont été effectuées à l’aide de deux instruments : le radiotélescope James Clerk Maxwell (JCMT), situé à l’observatoire du Mauna Kea à Hawaï, et le Grand réseau d’antennes millimétrique/submillimétrique de l’Atacama (ALMA), situé au nord du Chili. Lors d’une conférence de presse, les auteurs du nouveau document mentionnent qu’ils ne prétendent pas avoir découvert la vie sur Vénus. Un certain enthousiasme autour de l’annonce est cependant palpable.

Un « buzz » médiatique

« En général en recherche, lorsque l’on détecte quelque chose de nouveau, c’est parce que l’on accède à de nouveaux outils, ou alors parce que l’on arrive à utiliser des outils existants avec des processus de traitement de données poussés à leurs limites. C’est le cas de la phosphine », explique à Numerama l’astrochimiste Hervé Cottin, enseignant à l’université Paris-Est Créteil et chercheur au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA).

Le scientifique, qui a suivi attentivement les rebondissements autour de la phosphine sur Vénus, a publié début octobre un article sur le site de la Société Française d’Exobiologie (SFE) revenant sur la détection. « Ce qui est particulier dans le cas de cette phosphine, c’est tout l’accompagnement médiatique autour de l’annonce. Et dès l’article initial, les choses étaient présentées de façon un peu confuse. Pourquoi, si la découverte était si peu sûre, organiser une conférence de presse et évoquer l’idée que cela pouvait être une biosignature ? », s’interroge-t-il auprès de Numerama.

L’annonce de cette découverte sur Vénus est mise en avant, avec certains communiqués aux titres accrocheurs (celui de l’ESO parle par exemple de « possible marqueur de vie découvert sur Vénus »). « Il y a une différence entre publier un article scientifique pour dire qu’on a peut-être détecté de la phosphine dans l’atmosphère de Vénus qui n’aurait aucun intérêt pour le grand public, et organiser une conférence de presse pour dire que cette détection est peut-être une biosignature », poursuit Hervé Cottin.

S’il est tout à fait normal pour des scientifiques de publier lorsqu’ils pensent avoir une détection possible (cela fait partie du déroulement habituel en science), la manière dont cette détection peut être présentée sur la scène médiatique a son importance. En l’occurrence, parler de signes de vie n’est pas anodin, même au conditionnel. « Il y a suffisamment d’incertitudes concernant tous les processus abiotiques qui peuvent résulter en production de phosphine, pour qu’on ne puisse pas mettre sur une équivalence les processus abiotiques et les processus biotiques », selon Hervé Cottin.

Et dans l’infrarouge ?

Dans cet article, les scientifiques indiquent eux-mêmes que la détection de phosphine doit être confirmée. Pour cela, il faudrait trouver la molécule dans d’autres longueurs d’onde : cela revient, comme l’explique Hervé Cottin, à regarder ailleurs dans le spectre de la lumière : « Initialement, la phosphine avait été détectée dans le domaine millimétrique. On sait qu’il y a des bandes dans le domaine infrarouge : la première chose à faire est d’aller voir dans l’infrarouge. C’est ce qui a été fait dans un article qui a été publié le 14 octobre dans Astronomy & Astrophysics.»

Les auteurs de cette étude étaient en relation avec l’équipe qui a publié le papier initial dans Nature Astronomy en septembre, afin de savoir s’ils détectaient la phosphine dans l’infrarouge. En raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus, les scientifiques n’ont pas pu réaliser des mesures spécifiques, et l’article initial est paru dans Nature Astronomy sans cette confirmation.

Les auteurs qui étudiaient dans l’infrarouge ont ensuite publié, en explorant des données datant de 2015. Conclusion : ces chercheurs ne voient pas la phosphine dans l’infrarouge. « Plus précisément, ils n’en voient pas plus de 5 parties par milliards (ppb, une mesure de concentration). Cela représente 5 molécules pour un milliard de molécules autour. Il s’agit de ce qu’on appelle une limite de détection. Ce que cela veut dire, c’est qu’on ne voit rien, et s’il y avait plus de 5 ppb, on devrait être en mesure de le voir. Dans l’article d’origine, les chercheurs disaient détecter 20 ppb », explique Hervé Cottin.

Cette étude parue en octobre ne s’arrête pas là. Elle revient sur la localisation de la phosphine, comme annoncé en septembre. « Un autre point intéressant rapporté dans cette étude est que ses auteurs disent qu’à l’altitude dans les nuages de Vénus correspondant à la détection initiale, on ne pourrait pas voir 20 ppb de phosphine, même dans le millimétrique. Ce serait plus haut », indique Hervé Cottin. Autrement dit, on ne parlerait plus de la zone de l’atmosphère vénusienne considérée comme possiblement habitable.

Des raies… là où il n’y a rien

Ce premier « coup » porté à la détection de la phosphine a été suivi d’autres publications. Il faut préciser que les études qui suivent n’ont été déposées que sur la plateforme arXiv : leur contenu doit encore être approuvé, un processus qui passe par une relecture par des pairs et une publication officielle dans une revue reconnue.

Le premier de ces articles a été déposé le 19 octobre. Il s’intéresse aux données mobilisées dans l’étude initiale, obtenues à partir d’ALMA. En appliquant le même traitement que celui annoncé dans Nature Astronomy en septembre, les auteurs font un constat : le processus de données génère des raies… là où il n’y a rien, explique Hervé Cottin. « Ils voient apparaître des bandes à d’autres longueurs d’onde, qui elles ne correspondent à rien. Ils montrent que le signal dépend du choix de la fonction mathématique qui est choisie pour ‘redresser’ les données. Si on garde la fonction choisie par l’équipe initiale, on voit à d’autres endroits des pics qui sont clairement des artéfacts. Pourquoi la raie où l’on espère voir quelque chose serait-elle plus valable que les autres ? »

Au moment où cet article a été soumis, un problème dans la base de données d’ALMA a été découvert. Actuellement, les données ont été retirées et sont de nouveau traitées. Il n’est donc pas impossible qu’il y ait eu, à la base, un problème dans la donnée brute — mais cela reste à confirmer.

« Pourquoi la raie où l’on espère voir quelque chose serait-elle plus valable ? »

Un autre article, déposé le 28 octobre, adopte une démarche comparable au précédent, dans le sens où il reprend lui aussi les données utilisées dans l’étude initiale, mais cette fois-ci celles obtenues par le JCMT. C’est d’ailleurs en lisant l’article cité précédemment, qui porte sur les données d’ALMA, que son auteur, Mark Thompson, professeur au Centre for Astrophysics Research à l’université du Hertfordshire (Royaume-Uni), a décidé de ré-analyser les données du JCMT, pour voir à quel point le signal détecté était robuste. Contacté par Numerama, le scientifique souligne bien que ses travaux, soumis à la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, doivent encore être validés par ses pairs. À supposer que cela finisse par être le cas, son étude montrerait alors « qu’il y a une forte probabilité qu’un hasard aléatoire aboutisse à une caractéristique comme la ligne PH3 », explique-t-il, ajoutant qu’il est trop tôt pour conclure si la détection initiale est ce que l’on appelle un faux positif. Pour résumer, son étude tendrait à montrer que la détection présentée comme étant la ligne de la phosphine ne serait pas significative sur le plan statistique. « Cela peut être du bruit », résume Hervé Cottin.

Enfin, dans un article déposé sur arXiv le 27 octobre, soumis à Nature Astronomy, d’autres scientifiques arrivent de leur côté à deux conclusions. Eux aussi ont retravaillé avec les données issues d’ALMA et constatent qu’avec un traitement différent, les données ne produisent pas la signature de la phosphine. Par ailleurs, ces scientifiques estiment que, si la bande détectée avec le JCMT existe, elle pourrait en fait être expliquée par la présence du dioxyde de soufre, ce qui serait bien moins surprenant que la phosphine dans l’environnement de la planète Vénus.

« Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires »

Voilà où en sont aujourd’hui les travaux sur Vénus et la phosphine. Il faudra donc suivre avec attention les éventuelles publications, non seulement des études déposées sur arXiv et consultables à ce jour, mais aussi d’autres potentiels travaux à venir — tous les scientifiques ne font pas le choix de prépublier leurs études. Toujours est-il que la détection initiale n’a, pour l’instant, ni été confirmée ni classée comme un faux positif. « Cette envie de vouloir mettre Vénus dans la catégorie des objets avec un intérêt exobiologique est surprenante, à partir de données qui restent, pour l’instant, très largement à confirmer. L’histoire n’est sans doute pas finie », selon Hervé Cottin. L’astrochimiste conclut en citant un célèbre astronome américain, fondateur de l’exobiologie.

« Comme le disait Carl Sagan, ‘des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires’. Affirmer qu’il puisse y avoir de la vie sur Vénus, c’est extraordinaire. Il faudrait donc étayer cette affirmation beaucoup plus solidement que cela a été fait. »

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !